レーウェンフック顕微鏡のレプリカを作ろう

( Introduction of a Leeuwenhoek microscope replica ) |

はじめに

レー

ウェンフック顕微鏡の教材は、工作教室のキットとして開発したものです。したがって完全なレプリカを目指すものでなく、小学生でも組み立てが可能で、かつ安価であることを優先しています。しかしながら、部品のすべては真鍮(黄銅)で、見た目も博物館のレプリカの展示品とそれほど見劣りしません。本ページでは、教材の概要を簡単に説明します。

部品

キットは、12個の部品で構成されています。順に説明します。

裏・

表プレート:t0.5、45x25のプレートにR5の処理をしています。2枚のプレートでレンズを挟みます。中央左にレンズ用の穴があり、表プレートには

レンズを試料ねじに近づけるため、穴のまわりを凸型にしました。左の2つの穴は、リベット用です。右の穴は、ブラケット固定用の穴です。

ブラケット:t2のブラケットです。長ねじを固定するために使います。

ブロック:長ねじ、試料ね

じ、ピンとねじを結合するためのブロックです。

長ねじ:M3のL=30のねじの左端にφ2.2の加工がしてあります。さらに、左端にはφ1.2キリ穴があり、この加工はブロックと長ねじを止めるために

必要になります。

試料ねじ:試料を載せるための針に、試料に回転を与えるためのねじとつまみがあります。つまみは、くぎの頭を使いました。

低頭ねじ:ブラケットと2枚のプレートを固定するためのねじです。長ねじに頭が当たるため、ねじの頭を削っています。

ピントねじ:プロックの上から入れ、ピントを合わせるために使います。

M3蝶ナット:ブラケットを固定するため、低頭ねじに入れて使います。

ウィット蝶ナット:長ねじのつまみとして使います。

足割リベット:プレートがずれないようにするために使います。

球レンズ:直径が約2mmのガラスレンズを使用します。 |

|

工夫したところ・問題点など

工夫したところ・問題点などを述べます。

教材の完成度として重要な点は、焦点が合うこと、試料がぶれない(がたつかない)ことです。Lブラケットの角度は90°ですが、ブラケットと長ねじの噛み

合わせにより、長ねじががたつくため実際にはブラケットの角度を鋭角にする必要があります。これが手作業のため大変でした。ピントを合わせるためには、試料とレンズの距離を

0.5mm程度にする必要があるのですが、使用したレンズの大きさに分布があります。したがって、レンズとブラケットの組み合わせにより焦点が全く

合わないことがあり苦労しました(最終手段はプレートを曲げる)。

本物の顕微鏡には、ねじのつまみに特殊な加工がされていますが、コストの都合上、蝶ナットで代用しています。ウィット規格の蝶ナットは、長ねじと蝶ナッ

トを接着剤を使用しないで固定するためです。研究で実験装置のねじの噛み合わせが悪く、ねじが抜けなくなって泣かされたことが多々ありましたが、その現象を逆

に利用しました。

リベットは、足割でなく、見た目重視で普通のものを使用したいところですが、足割リベットは、リベット打で力がそれほど必要でなくやり直しがきくため、教材では採用してい

ます。

本HPで参考文献[1-3]として挙げているレプリカと左右が逆になっております。理由は、表プレートの穴の凸面をCADで書くときに裏表逆にして

まったためです。他の部品は左右どちらでも使えますので、プレートだけ作り直せばよいのですが、2つのバージョンがあると教室時に混乱してしまうため、あ

えてこのままにしています。しかし、この向きのタイプも実際には作られていたようです[4]。

性能

レンズはガラスビーズ(ケニス,GB−2)を使用しています。直径は公称1.5〜2.5mmで幅があり、レンズを転がすと分かりますが球面の精度はよくあ

りません。しかし、光学機器用の球レンズだと1個2,3千円もしますので、たくさんのビーズのうち教材に合うものをピックアップして使用しました。このビーズ

を使った場合、ガラスの屈折率n=1.5とすると、倍率は約150倍になります。焦点距離は1.5mm程度ですので、レンズ表面から0.5mmのところ

に焦点がきます。倍率を上げるためには、レンズの径を小さくすること、屈折率が大きいものを使用することが考えられます。屈折率は2を超えますと、球レン

ズ内に焦点がきますので使えません。たとえば材質LaSFN9の屈折率は1.85で、これをレンズに使うと直径2mmのレンズで倍率は230倍とな

り、直径1mmでは500倍近くなります。ただ、倍率を高くすると観測は難しくなるので本教材では手に入りやすいレンズということもあり、倍率は150倍

程度としました。

また、性能として上記の倍率も重要ですが、教材で重要なのは操作性です。ブラケットと長ねじの件は前節で述べましたが、試料ねじのがたつきも結構大きいので注意が必要です。

顕微鏡の写真と、顕微鏡像の写真を紹介します。手持ちのデジカメではピントが合わず撮影できませんでした。携帯電話のカメラに顕微鏡をテープで貼付けると、なんとデジタル顕微鏡になります。下記の写真は携帯電話で撮った写真です。

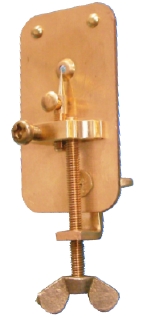

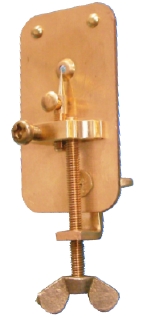

完成した顕微鏡の写真。教材ではこちらが表としています。したがって、覗くのは裏側からになります。 |

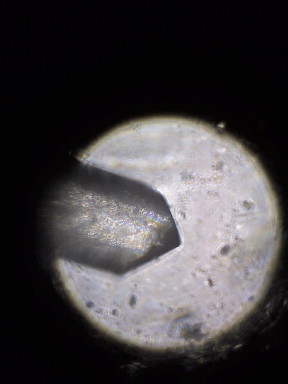

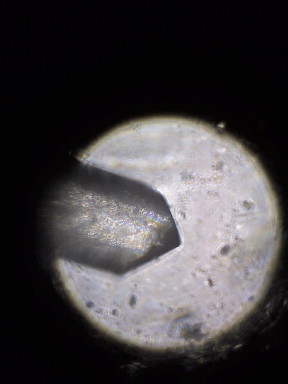

試料ネジの先端。上手にやれば、旋盤加工の凹凸が見えます。この写真は立体感を出すため光を横から入れています。 |

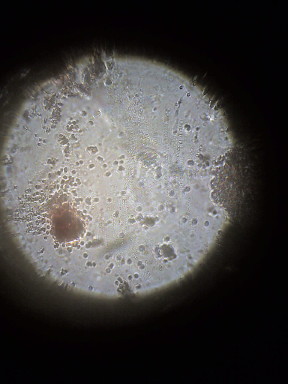

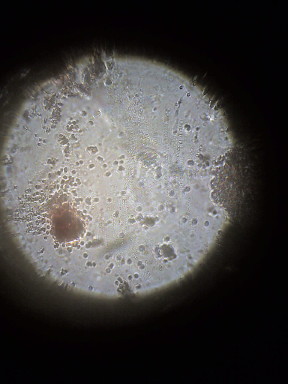

ティッシュの繊維。針にボンドをつけてティッシュの繊維をつけます。教室では、この観測を行いました。

|

砂糖の結晶。研究室にあったコーヒー用のスティク砂糖。 |

人間の血液。粒に見えるものが赤血球。針に載せれないので、観測には工夫がいります。負傷時に撮影。

|

|

骨董品としての価値

児童には理解できないかもしれませんが、オール真鍮にこだわったのは、アンティー

ク的な価値もあると考えたからです。金属なので使っていると色がくすんできますが、アンティーク感がでてきます。児童には、このことを教室で説明しましたが分かってくれたかは?です。文献[1-2]のように個人で作られて

いる方も、おそらく同様にアンティークなところに魅力を感じているかもしれません。

そうすると、商品としてレプリカがどこかで売られているでは、と思いネットで調べました。やはり、ありました。たまたまe-bayで出展したものを購入し

ました(右

の写真)。ねじのつまみ(写真の長ネジ)は、完全にアンティーク感を出しています。試料台にはデザインが施されていますが、つまみはただのピンで、試料ね

じがぶれますので

実用に堪えません。レンズにはφ6のものが埋め込んでありますが、比較的倍率は高いと思われます。プレートやブロックには表面処理が施されていて、「加工

したて」みたいなピカピカにならないようにしてあります。まさに、アンティークにこだわったものです。ただ、価格が$140近くするのが難点でしょう。

|

|

単球ガラスの倍率の計算について

上記の倍率の計算についてメモです。

使用した単球ガラスは、ケニス株式会社のGB-2です。直径は1.5〜2.5mmは幅があります。

ガラスの直径をD、屈折率をnとすれば、球中心からの焦点f=nD/{4(n-1)}となります。ガラスの材質は不明ですが1.45としますと、f=0.8D となります。

肉眼で像が見えるようにするためには、観測物を焦点よりレンズに近づける必要があります。これを考えますと、レンズ表面からの観測物の距離Lは、L=f-D/2 となります。表のように0.45〜0.75mmとなりレンズに近づけないと観測できません。そのときの倍率mは明視の距離250mmと焦点距離の比から求めることができます。

まとめますと表のようになります。n=1.5のときの表も追加しました。

n=1.45 の場合の各値

直径 D [mm]

|

1.5

|

2.0

|

2.5

|

焦点距離 f [mm]

|

1.2

|

1.6

|

2.0

|

観測物のレンズ表面からの距離L [mm]

|

0.45

|

0.6

|

0.75

|

倍率 m

|

208

|

157

|

125

|

n=1.5 の場合の各値

直径 D [mm]

|

1.5

|

2.0

|

2.5

|

焦点距離 f [mm]

|

1.13

|

1.5

|

1.88

|

観測物のレンズ表面からの距離L [mm]

|

0.38

|

0.5

|

0.63

|

倍率 m

|

221

|

167

|

133

|

さて、GB-2の価格は安いですが、転がすと分かりますが真の球ではありません。BK7という材質の球ガラスが売られているのでこれを使用することにしました。精度は1μmとよいものです。

|

|

単球ガラスの精度による見え方の違い

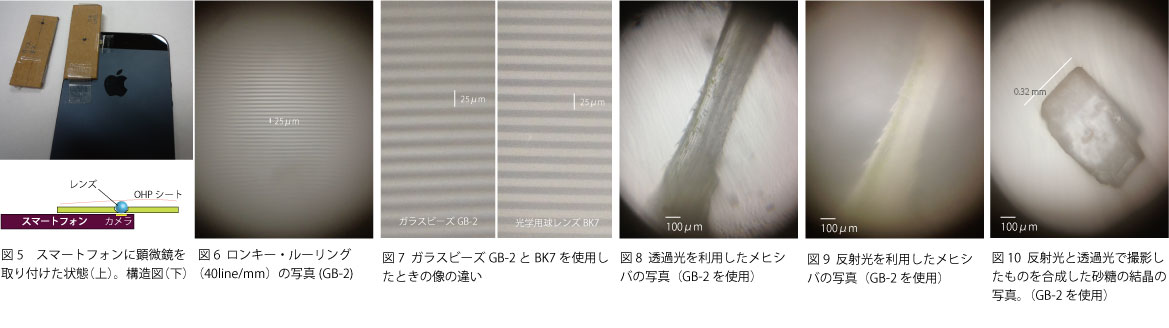

さて、GB-2の価格は安いですが、転がすと分かりますが真の球ではありません。BK7という材質の球ガラスが売られているのでこれを使用することにしました。比較するレンズは直径2mmのガラスビーズ(ケニス, GB-2, n=1.5?)とBK7(エドモンド,真球度 1 μm, n=1.51)です。電子画像で比較するため、スマートフォンに傷つけないようにボール紙で簡易顕微鏡を作製しました(図5)。スマートフォンはiphone5(8Mピクセルカメラ)を使用。AQUOS pohne SH06-D でも確認しています。以下、結果を記載します。

・iphone5の場合、0.45μm/ピクセルでの撮影が可能である。ロンキー・ルーリングで計測(図6)

・真球度が高いレンズの方が分解能(2点を識別できる距離)がよい(図7)。GB-2(〜3μm),BK-7(〜1μm)であった。

・直接見た場合の分解能は0.1mm程度なのでおおよそ100倍の倍率が得られている。

・光の当て方により透過光と反射光での撮影が可能(図8,9)。それらの合成像により形状がはっきり表示することが可能(図10)

2014.3.28 追記

|

参考文献