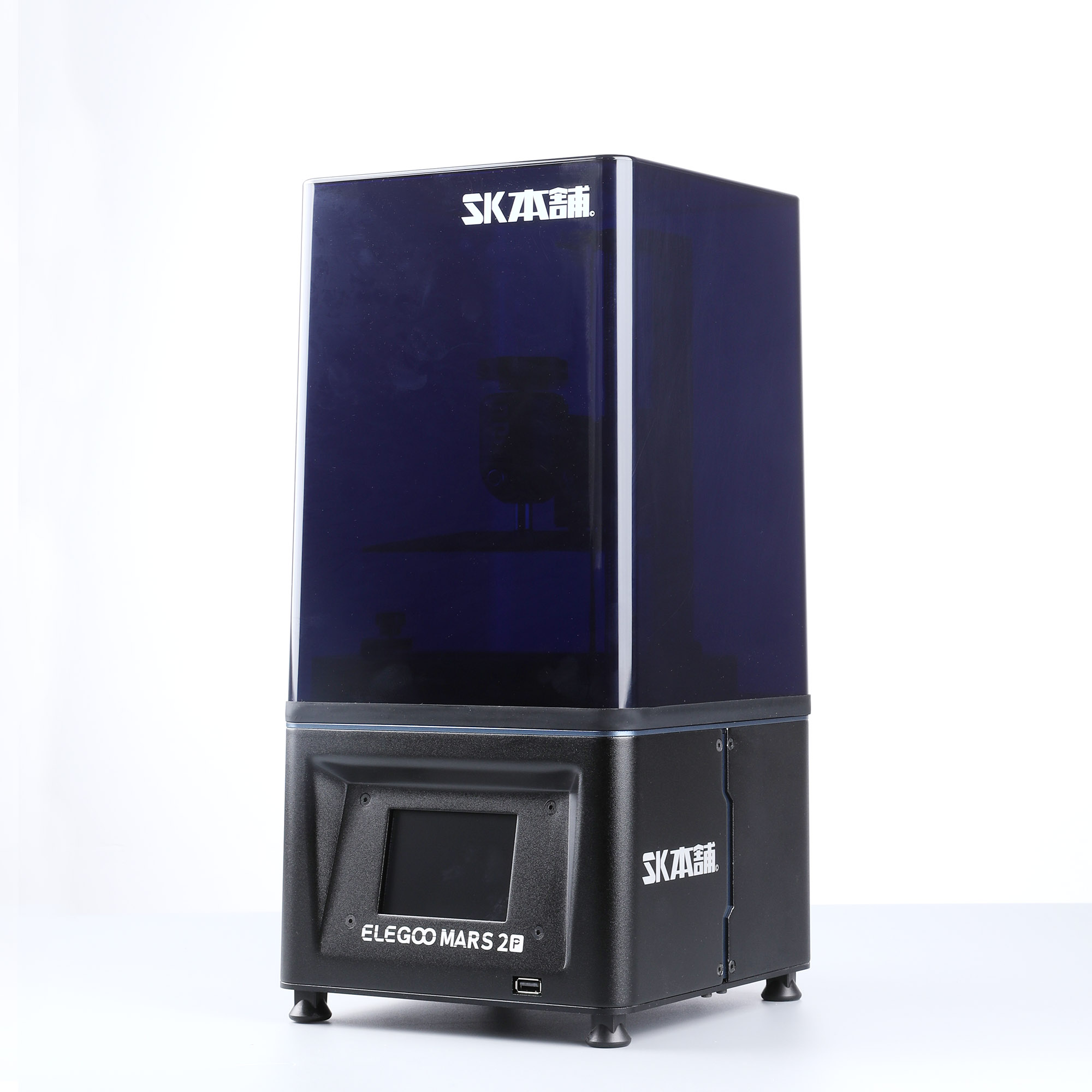

3Dプリンタを使った研修を行いました!

2020-05-31

SK本舗様から寄贈して頂いた3Dプリンタを使用して、我々宇宙工学研究会で開催した研修内で、僕たち自らが設計した3Dモデルを印刷しました。

この記事では、実際に出力した作品や出力の際の感想などを紹介していきます。

SK本舗様からプリンタを寄贈して頂いた時に書いた記事はコチラから。

また、SK本舗様のHPでも、SERAでの導入の様子を紹介して頂いています。ぜひご覧ください。

設計、印刷した作品

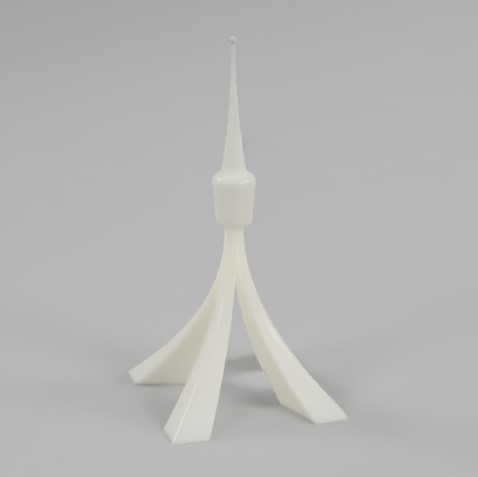

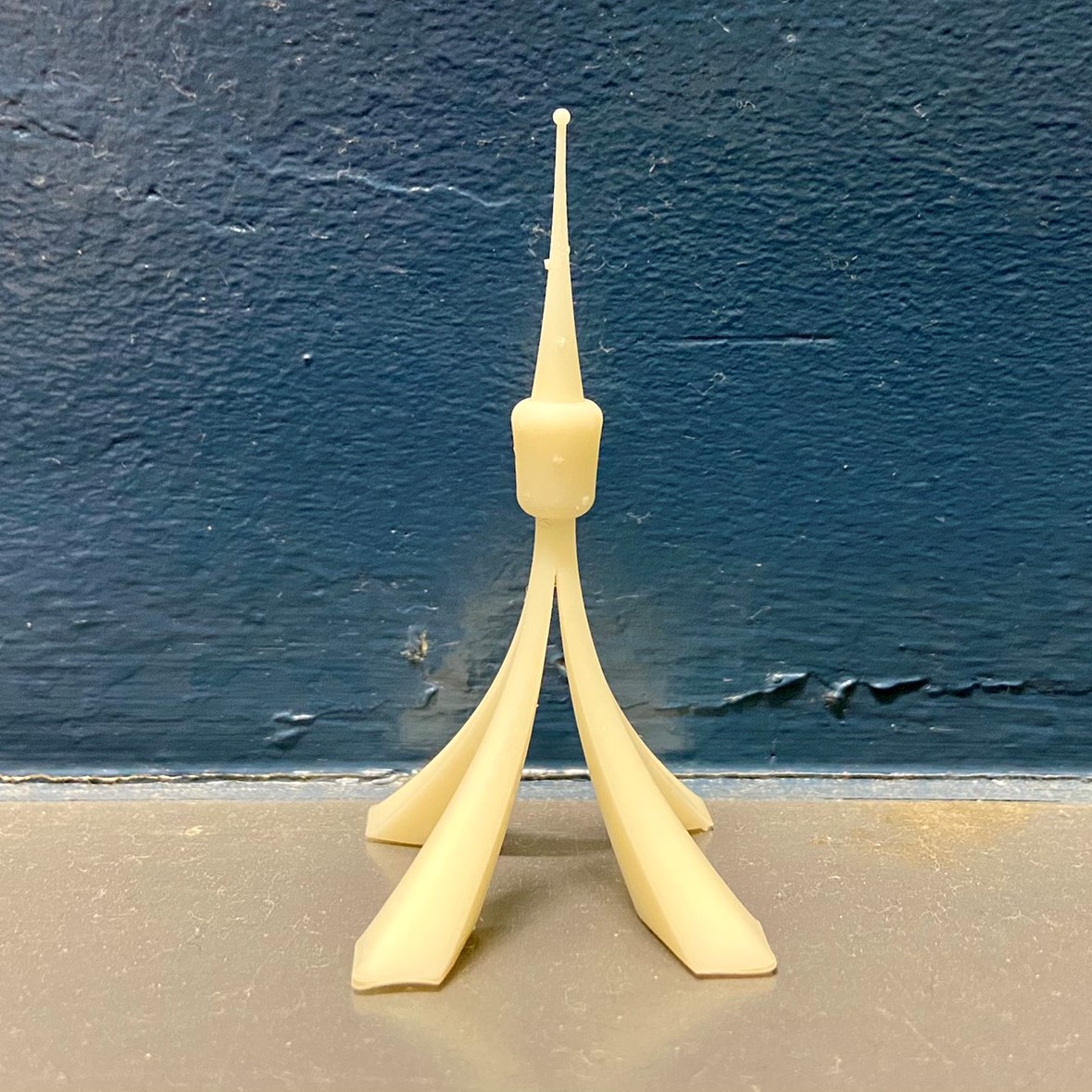

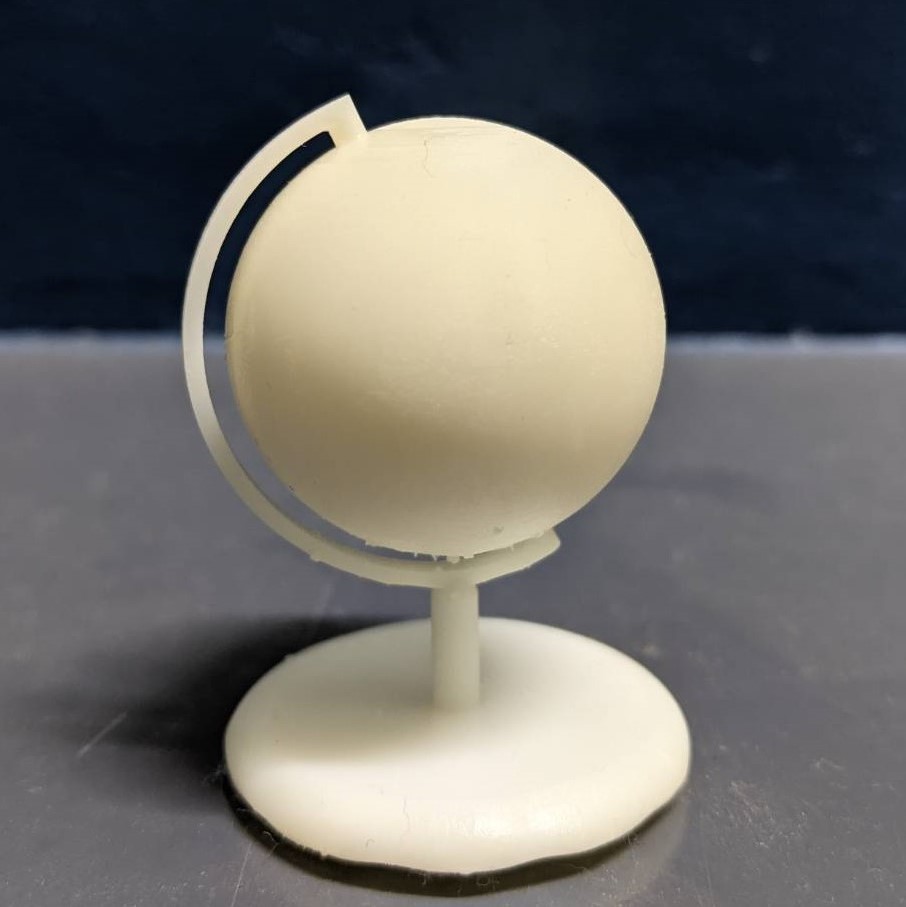

左(スマホでは上)の画像はCAD(我々宇宙工学研究会では、"Fusion360"というCADソフトを使用しています。)内での3Dモデル、右(スマホでは下)の画像は実際に印刷した3Dモデルです。

3Dプリンタの印刷の精度が非常に優れていることが見て取れます。ぜひとも見比べてみてください。

また、各3Dモデルの設計者に工夫した点や苦労した点などをインタビューしました。併せてご覧ください。

1.タワー

設計で工夫した点/苦労した点

設計において、曲線を多く使うことを意識しました。特に足の部分は、曲げすぎると潰れてしまったように見えてしまうので、バランスをとるために試行錯誤しました。

研修を終えての感想

実際に印刷されたものを見ると、タワーの先端などの細かい部分まで緻密に印刷されていたのでとても驚きました。

2.椅子

設計で工夫した点/苦労した点

操作方法が全く分からないながらも、Youtubeなどで表現の方法を調べ、頭の中で描いたものをモデリングしていきました。

研修を終えての感想

自分の想像でしかなかったものを、今回実物として再現出来て嬉しかったです。

また、3次元のものをCADで作製することの楽しさを知ることの出来た研修になったと思います。

これからも、寄贈して頂いた機材をもっと活用していきたいです。

3.地球儀

設計で工夫した点/苦労した点

地球儀の軸の傾きの角度が、実際の地軸の傾きと同じになるように工夫しました。

また、地球儀を支える半円形状の設計には苦労しました。

研修を終えての感想

設計した3Dモデルの、土台部分と地球本体を接合している部分は細かったが、印刷されたものには十分に支えられる強度があり、樹脂の強度にはとても驚きました。

終わりに

我々宇宙工学研究会では、これまで"積層方式"の3Dプリンタを使用してきました。

しかし、今回SK本舗様から寄贈して頂いた"光造形方式"の3Dプリンタを使用したことにより、

さらに3Dプリンタによる製作の幅を広げることが出来ました。

印刷の精度だけでなく、印刷をする準備が非常に簡単であったため、放課後のような時間が限られている時でも満足の出来る活動を行うことが出来ました。

今回の研修だけにとどまらず、大会やコンテストに向けて作成する機体や、外部に展示する作品にも使用していきたいと思います!